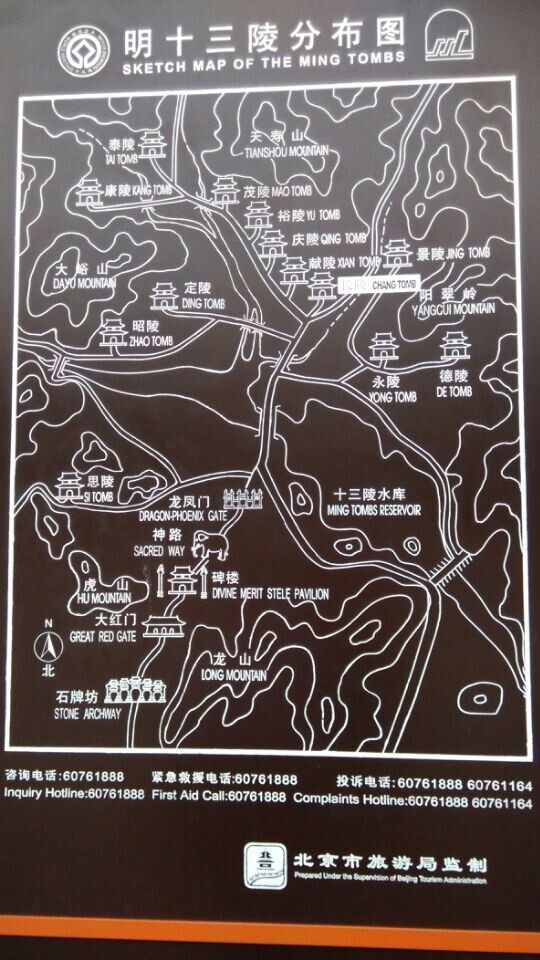

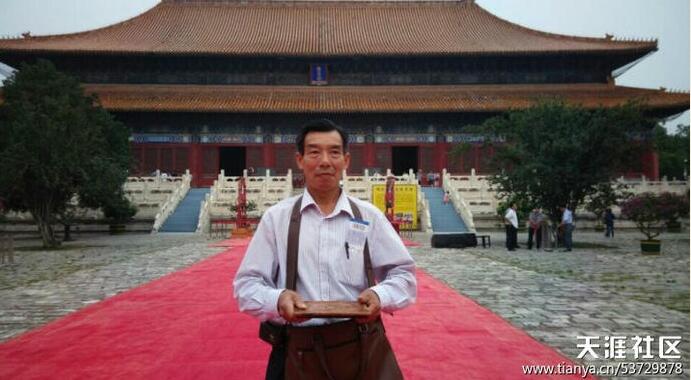

2014年6月14号,农历五月十七,丙辰日,从赣州黄金机场前往北京为福主范老板布局公司风水,工作之余,顺便前往北京十三陵游兴考察。北京十三陵是至今保存最为完好,规模最为宏大的,风水运用的最为纯熟的皇家寝陵。

明十三陵是中国明朝皇帝的墓葬群,坐落在北京西北郊昌平区境内的燕山山麓的天寿山。明朝自开国以来,从明太祖朱元璋传到明思宗朱由检(即崇祯皇帝),共传了16位皇帝。其中除了开国皇帝、明太祖朱元璋葬在南京明孝陵,还有那个在靖难役中不知所踪的第二任皇帝建文帝朱允炆外,其余14位皇帝中的13位,就连亡国之君吊死煤山的明思宗朱由检,都葬在了北京的明十三陵:长陵(成祖)、献陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、庆陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗)。唯独第七任皇帝——明代宗朱祁钰,却没被葬入十三陵。这是为什么呢?原来,这与明代宗和其哥哥明英宗之间的恩怨有关。

明代宗朱祁钰是明宣宗(宣德帝)次子,明英宗朱祁镇(正统帝)之弟。在正统十四年(1449年)“土木堡之变”中,明英宗朱祁镇被瓦剌所俘。朱祁钰被拥立为帝,年号景泰,并遥尊英宗朱祁镇为太上皇。代宗朱祁钰即位后,用于谦为兵部尚书,粉碎了瓦剌软禁,由此兄弟俩结下了很深的仇怨。景泰对北京的进攻,并成功地迫使瓦剌放回了英宗。英宗被放回后,自然不甘心当大权旁落的太上皇。代宗为怕英宗复辟,故将其八年(457年)正月,代宗病危,在英宗朱祁镇心腹党羽石亨、徐有贞、曹吉祥等的策划下,发动夺门之变,迎英宗朱祁镇复位,改1元天顺,废景泰帝,杀了景泰年间的朝廷栋梁——兵部尚书于谦,重用了一批忠于朱祁镇的旧臣。代宗病重期间,英宗不准太医帮他看病,令其病情日益严重,最后驾崩。至于他的死说法不一,有的说是因重病而死,有的说是英宗命太监用白绫将其勒死,总之众说纷纭。朱祁钰被害死,英宗不承认他是皇帝,将其在天寿山区域内修建的陵墓也给捣毁了。而以“王”的身份将他葬于北京西郊玉泉山。其陵墓被称为景泰陵。

英宗死后,其子朱见深继位即明宪宗,朱见深念代宗迎还英宗有功,恢复景泰年号,并将北京西山的景泰陵以皇帝之礼重新布置。但代宗还是没能进明十三陵,成为明成祖朱棣迁都北京后,唯一未能葬入明十三陵的大明皇帝。

如今的十三陵早已成为北京的一个旅游热点区,这里作为大明王朝最后的归宿和缩影,吸引着无数中外游客瞻仰徘徊,忆祖思宗,成为世界文化的遗产,不得不让人叹为观止!

明朝的第一位开国皇帝朱元璋建都南京,本想着自己老朱家在南京立万世基业,自己勤勤恳恳,任劳任怨,并且为了孙子朱允炆能够顺利掌握政权,充分学习了汉高祖刘邦的“狡兔死走狗烹

飞鸟尽良弓藏”将开国功臣几乎一个不留的全部干掉,但他没想到“日防夜防,家人难防”,燕王朱棣发动“靖难之乱”,从北京一路打到南京,将惠帝朱允炆赶走了,从此,开启了永乐盛世!

朱棣当了皇上干的第一件事重要的事就是迁都,我个人分析永乐帝迁都主要有以下原因:

1、当时的北方常常受到蒙古骑兵的侵略,当年自己亲自镇守北京时还好,如今跑到南京来了,北方就是一个空缺,随时要面对和蒙古人的战争!所以干脆迁往北京,既能痛打蒙古人,又能不耽误当皇上(防止政变)。

2、自己虽然当上了皇上,但是自己最怕别人说他是个逆臣篡位、天天看到这个建文帝用过的、住过的地方就总是感觉有人在指着自己的后背骂娘,所以影响心情。

3、朱棣从小就被封在了北京这个燕地,习惯了那里的生活和气候,在南京总是住不惯!

4、南京作为六朝古都,历经东吴、东晋、和南朝的宋、齐、梁、陈(史称六朝)虽然有帝王之气,但是唯一的缺点就是都不长命,想想在此建都最长的朝代都不会超过103年。其中最重要的原因,在一份廖均卿与永乐帝的对话中找到了答案,不能不说永乐帝的英明智慧。

《均卿太翁钦奉行取插卜皇陵及行程回奏实录》中记载:礼部官陪席,饭后即赴鸿胪寺报名:廖均卿、曾从政、王侃、巫涯。廿二日早朝送金壹百两,赴卫歇,就关柴米。廿四日宣廖均卿、王侃、巫涯三人入武英殿门首,问南京如何?均卿奏曰:“好!只因水口石头朝外。”上曰:“朕亦嫌之。均卿之言是也。”即叩头而退。

原来南京这个帝王之都,为什么王朝命运都不长,就是因为金陵水口石头山朝外,气不藏久,乱世之祸源!

所以永乐帝不顾大家的反对,执意要将都城迁往北京,他不仅要活在北京而且死也要死在北京,所以在北京建造宫殿的同时,也派人四处打听风水明师。于是在朱棣就问当时的礼部尚书赵羾:朕居南位,移旋北地,干戈宁静,国泰民安。朕观此处地脉厚重,山峰拱顾,可为长久之计,但未卜山陵,倘得精阴阳者足矣。尚书赵羾奏曰:“金陵重地,事必有精通地理者。”

上曰:“依卿准奏,行取来说,钦此钦遵。”。尚书赵羾曰:“查得唐时杨筠松、廖禹、曾文辿精通地理,有仙道之机。查得乃江西人也。”即行文到省、府、县。

于是本就在三僚一个村的廖禹后裔廖均卿,以及我祖曾从政,一起奉命赶往当时的京城南京,从老家出发,当然还要和县官、府尊、省布政司打一声招呼,然后赶往京城。历时将近一个多月才到达京城面见圣上。

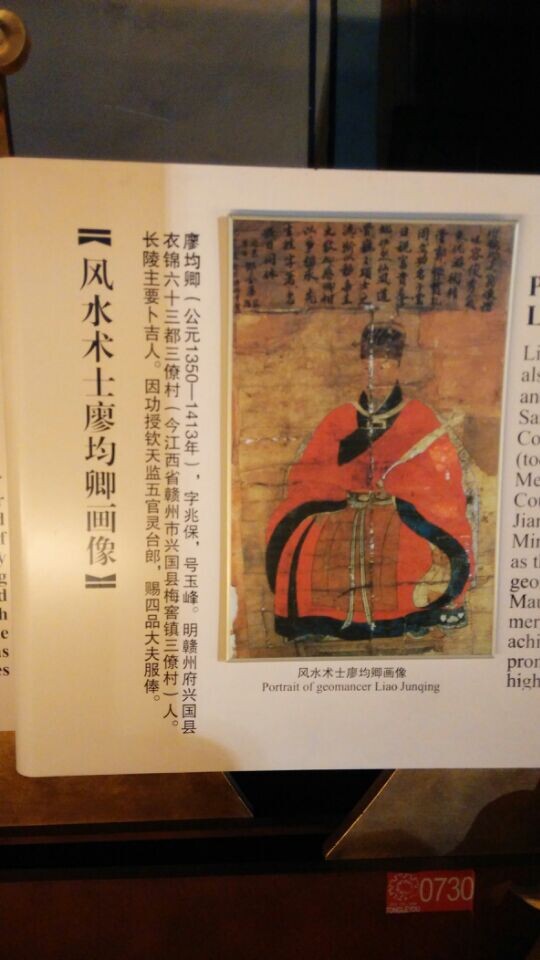

令我很疑惑的是我在游览长陵的时候,上面只看到廖均卿的像,上面没有提到我祖曾从政,其实这是一个天大的冤枉,根据廖均卿的儿子廖信厚整理的《均卿太翁钦奉行取插卜皇陵及行程回奏实录》里记载,当时参与相度风水的术士有四人:廖均卿、曾从政、王侃、巫涯。

曾从政和廖均卿都是江西三僚人,都是杨公弟子,师出一门,所以据《蔡志》与三僚《曾氏族谱》云:曾从政,明代三僚人,号少潭,曾从政,文辿之后,与廖均卿同时相度皇陵与北京故宫有功,功成敕授钦天监博士、进五品灵台郎,给假还乡,御赐额匾文:“开口名师”,后御赐“精明地理”碑额金榜。同时还有我祖曾从政上书的一封奏折,“臣学愧青囊,

术惭玄妙,随与武义侯王通等督视陵宫,敢不披肝沥胆,以尽忠言,详察等处之山,不堪任于陵室,惟昌平县东黄土山,一十八道岭峰美丽,真堪陵室根基。”

曾从政对明朝影响最为深远就是勘测长城九镇,为明朝大一统天下防止外族入侵的国防事业做出了重大贡献!

长城东起渤海之滨的山海关,西迄祁连山麓的嘉峪关,是世界历史上最伟大的建筑工程之一,联合国列为世界文化遗产。长城在春秋战国时期,已开始由北方数国零星修筑,秦始皇统一六国后,将几个国家的断城连缀扩充而成。作为中国北方最大的军事工程,历朝历代都进行了维修,但我们今天看见的长城,却主要是明代长城遗址。永乐皇帝将明朝的政治文化中心从南方迁到北方,为保证国家的安全,首先就强化了长城的军事防御功能。永乐11年夏,在曾从政完成皇后徐氏陵墓建设工程后,敕授他为钦天监博士、进五品灵台郎,赐予“精明地理”碑额金榜。派庶吉士王英率兵六百,护送曾从政沿故长城相度,选择合适位置修建军事要塞。曾从政风餐露宿,跋涉6年,经过辽宁、内蒙、山西、陕西、宁夏、甘肃等六省,沿长城择定了辽东镇、蓟镇、宣府镇、山西大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇等九镇基址,按照“因地而形,用险制塞”的原则,在宛蜒如带的万里长城中打上9颗牢固的桩,变成了一道纵深完整的防御体系。

这上面提到的为皇后徐氏陵墓选址定向,其实大家都知道,十三陵中的长陵就是埋葬的永乐皇帝朱棣和皇后徐氏,所以可见长陵就是廖均卿和曾从政一起相造的。

走在先祖曾经走过的路上,遥想当年廖均卿太翁和曾从政太公为了帮皇帝选择一个风水宝地,一路上从南京到北京,路途遥远,餐风露宿,披星戴月,足足考察了将近一年的时间,从永乐六年五月初一刚到北京就开始在北京“遍览京师”到八月初一日回到南京朝献山图:

十八岭峰巍巍乎, 四势呈祥,形肖铜锣,穴居中央。相六秀皆足, 八景堪评。天门山拱震垣,地户水流囚谢,风阁龙横,卓列罗城,捍门华表镇塞星,河山如万马奔趋,水似黄龙踊跃,内有圣人登殿之水,世产明君,外有公侯拜午之山,

永丰朝贡,四维趋伏,八极森罗,青龙奇特,白虎恭降。太维天马尊于银潢之南, 少府紫微起于天河之北,维皇作极,俾世其昌,发龙气旺,帝业若胜,山河巩固,地势宽平,艮亥脉作癸山丁向卦,例相合王星聚会,主大臣股肱协力。木火得局王叶庆,衍蕃昌悉合仙经,宜任陵室。臣谨绘图献,伏乞亲临,高张慧目,广迈皇风,玉烛清明,并立辰而永曜,金符浩荡,亘万古以长存,国祚无疆,邦家有庆,臣不胜战栗,俟命之至。

圣上大喜,赐酒、赏钱三百、夏衣一套、白米三石、酒五缸、鱼肉各五十斤。锦衣卫宿。初三日谢恩,初七早召入武英殿宣喻赏钱五十贯。其晚即出龙江驿,开船又往北京,被风所阻,至永乐七年正月到北京。十三日出告示,行礼习仪。十三日至十六日复去黄土山,复至昌平州宿下。天降大雪,若七八尺深,十分寒苦。十七日冒雪再看黄土山。十九日开晴又复看。廿日回卫。

廿四日朱太监带到午门上看城,看到齐华门下。廿五日又到齐华门看至安定门、得胜门,廿六日到西直门看至百胜门、庆寿寺午饭。

三月初二日赴庆寿寺习礼仪,

初三日至十六日习礼仪。至十六日早辰,俱在午朝门接圣驾,接至第三日,真主随驾入朝,百官朝贺毕,退。至四月初四日又随驾出昌平州看地回宿。初五日到沙河驿,大宫内帐卫中宿。初六日饭后随驾一同到金宝山,四边皆看,回营宿。初七日各人随驾回京。十九日到小西天。廿三日回黄山县宿。

廿四日果园宿,廿五日看潭山寺。廿六到砣里,三十日看香山寺,晚宿青龙桥。

润四月初一日到神头行殿宿,初二日昌平随驾复看黄土山,回宿昌平。

初三日早,帝王回京,我众人午后到龙舟庄宿。同伯邵初四日看阳山茶湖岭。初五日看洪罗山,初六日看百叶山,晚宿密云县巡海道镇守。初七日至辛家庄,初八日到斧口,初九日看谷山,初十日到文家庄,十二日到苏州,十三日到石门驿,

十四日宿沿汤泉,十七日又苏州歇,十八日三河宿,十九日通州,二十日到东郭,廿一到石家庄,初三日看禅峰寺。初四日接驾,圣主吩咐众地理各回,

只均卿一人同朕往峰山寺看后再回京。初五日引到百顺门,本日圣主当殿吩咐: “廖均卿等臣,遍游山川,劳苦风霜,各封赏授官职。”圣上又吩咐:“本月初八日吉辰,登黄土山立向点穴,明日各献穴法。”朝退。

由于廖均卿点出真龙真穴,至十三日酬谢,百官登山,

起工开金井,当时涌泉不止,所以那个王侃、巫涯就在永乐帝面前进谗言说,廖均卿和曾从政戏弄朝庭,掘伤地脉,涌泉不止。

廖均卿就说,“黄土山其穴洪水滚滚,乃真龙之聚处,穴法无偏,圣主帝星鸾驾到,涌泉即止,臣冒死奔奏”于是永乐帝就说,好吧,那就选择吉日鸾驾亲视,于是十八日前往黄土山,发现这个涌泉不但没有停止反而更加大了,帝见大怒曰:“均卿尔说帝星到时泉水即止,如何愈大?”

均卿奏曰:“容臣喝山,罗经下地一照,涌泉即止。”

上曰:“容尔奏,稍若不止,命在悬丝。”

就在这命悬一线,千钧一发之际,廖均卿似有杨公仙师庇佑,于是开始喝彩:

“山家廿四向,土地、天星、地曜、廿八宿,祖师杨筠松、曾文辿、廖金精,今均卿为永乐圣主立万世之基址,千载之皇陵。兹因金井之中,凿出洪水,涌泉数日不止。万里山河皆归属圣主,谁敢不尊兮。圣主鸾驾亲至此地,洪水该止。如何敢违!罪逆天地。”

(风水先生在建造坟墓时喝彩,这是杨公风水独有的,如今的年轻一代“风水大师”有几人还知道呼龙喝彩呢?作为杨公风水传人,我为中国风水文化的遗失感到忧虑!)

喝山将完,洪水果止。廖均卿又说:如果能够再挖三尺那就更好。

皇上就说,再深三尺,有什么讲究吗?

廖均卿又说:再挖三尺,里面有石鲤一对,石盆一个。果不其然,再挖三尺,挖出了石鲤一 对,石盆一个。圣上见之,龙颜大悦。

皇帝有说,这个宝物用来做什么用?

均卿奏曰:“将石盆蓄于金井之下,而上面盖砖石以填其山,宜历数十日下砖。”

圣主曰:“均卿非凡间子,诚有仙风道骨。喝山皆应,呼水即止。真朕之奇遇也。

将均卿实授钦天监王官,灵台郎博士品。”

而那两位诬告曾从政和廖均卿的风水先生,最后被永乐皇帝发落锦衣卫斩首,二人自愧其无道术,含悲不奏。此王、巫者,乃丰城人也。

北京十三陵长陵是永乐皇帝选给自己和徐皇后的寿陵,开建的时间和建北京城的时间差不多,是十三陵中规模最为宏大的帝陵。真的不得不佩服永乐皇帝的超前的智慧和胆识,在没有迁都北京之前就开始准备自己百年之后的陵寝,他不会像历史上其他皇帝一样对长生不老痴心妄想,而是早早给自己准备好最后的归宿。

我用罗盘测了一下长陵:癸山丁向,兼子午。与史料记载的“艮亥脉作癸山丁向卦”是一样的,由于时间比较紧,没有时间去勘测龙脉。大概是东北方向和西北方向双龙汇聚,所以艮亥龙是也。站在陵墓前远眺,真的如均卿太翁所说:天门山拱震垣,地户水流囚谢。

不知不觉已日落西山,走在庄严肃穆的神道上,依旧能够感受到大明帝国的辉煌和落寞!不由的感慨万千,如果没有迁都北京,也许大明王朝也会像其他六朝一样,早早的结束,如果没有修好皇帝的陵墓,国家的龙脉,也许大明王朝也是一样会早早凋谢的。

明十三陵中,除了长陵是由三僚风水师曾从政和廖均卿相造的,还有相造明穆宗昭陵的廖文政,还有相造万历皇帝定陵的曾邦旻(罗山公),迁造仁宗皇帝献陵的廖胜概(廖文政的孙子)。还有明嘉靖年间,三僚曾鹤宾,奉诏钦取到北京相造寿宫。还有三僚曾永章在清顺治年间,奉诏前往十三陵重建崇祯的思陵。

可以说明朝时的三僚村,在风水文化上达到了历史的顶峰。我想三僚风水和明朝皇帝是相辅相成的,大明皇帝给了三僚风水一展抱负的机会,同时也可以说是三僚的国师们奠定了大明三百年的基业。尽管风水这东西看不见、摸不着,但是它就在那儿。它将潜移默化的影响一个国家、一个家族、一个人的命运。

也许有人要问,三僚风水师这么厉害,为什么明朝经历了三百年就灭亡了呢?

我从周易的角度告诉你:没有任何事物都不是永恒不变的,日盈则昃、月满则亏。从风水学专业的角度来讲,它能延续三百年运势已经不错了,更何况一个国家的命运总是掌握在风水更好的家族的手里,任何一个风水宝地都有流年不利的时候,更不能保证长久不衰!没有三僚风水师相造十三陵也许明朝会灭亡的更快。

坟墓本来就是为了安葬逝去的先人,而风水师不仅要让先人能够安息,更希望他在九泉之下依然能够庇佑后人兴旺发达,这正是郭璞先生在《葬书》中说的“鬼福及人,天人感应”。